Pasquale Liguori

Un batterista libero di suonare con rigore

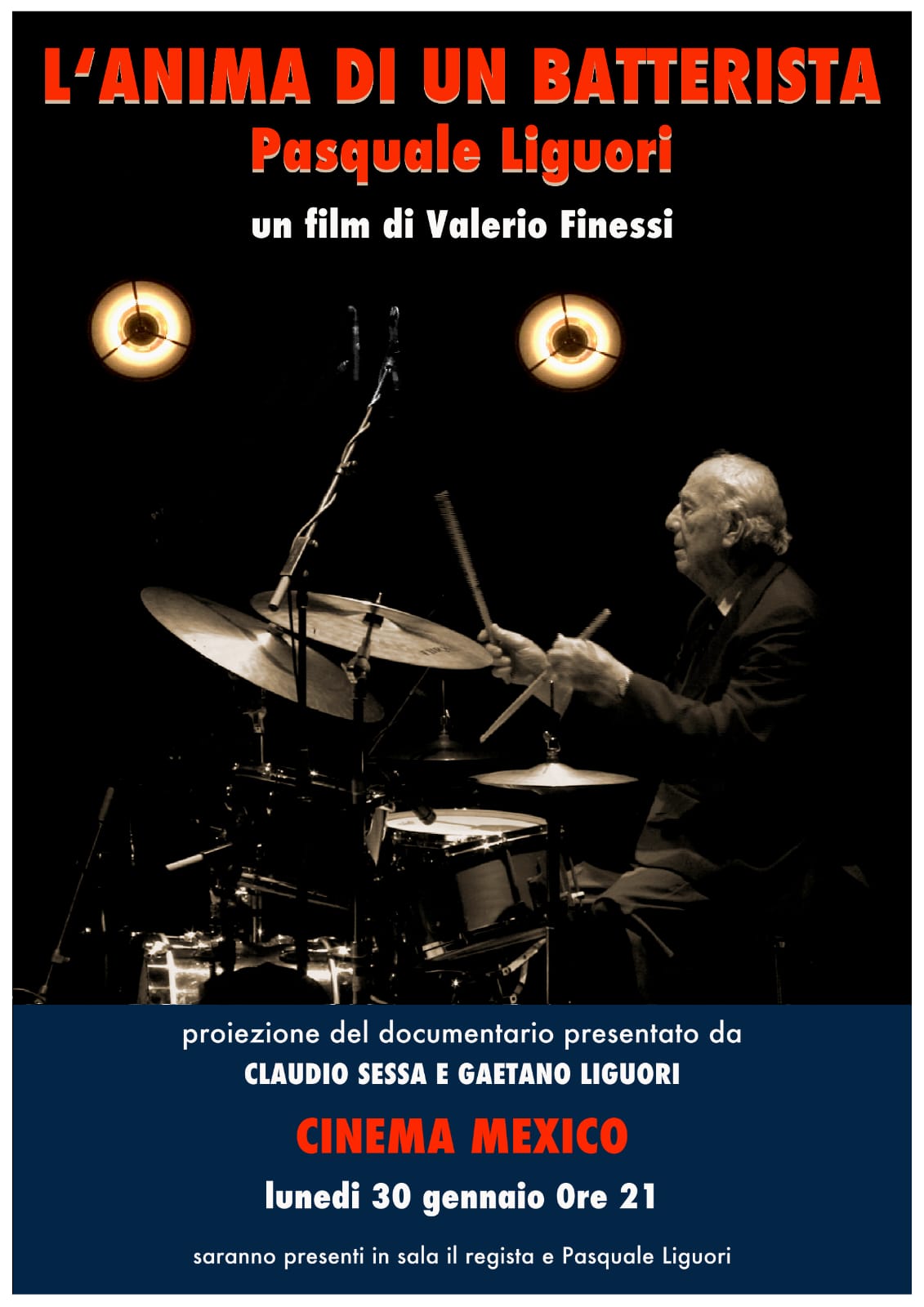

“Ho visto un film…” ricorda l’incipit di Ho visto un re di jannacciana memoria…ma il film in questione l’ho visto davvero. Si intitola ‘L’anima di un batterista’, girato dal bravo Valerio Finessi, ed è incentrato sulla figura di Pasquale ‘Lino’ Liguori, noto batterista di sala di incisione e di jazz. Data la sua veneranda, ma lucidissima età (novantacinque compiuti…) ci si può ben immaginare quanto e con chi abbia suonato nel corso della sua carriera. Questo docufilm segue il precedente di Finessi, ‘Una storia jazz’ che era imperniato sulla carriera di Gaetano Liguori, figlio di Lino, quasi a volere chiudere un cerchio di un mondo musicale iniziato negli anni ’40 e che prosegue ancora oggi. Alla luce della festosa accoglienza che il film ha avuto alla sua prima (Cinema Mexico di Milano, il 30 gennaio scorso) ci è sembrato opportuno proporre un’intervista al suo protagonista e, mediante il contatto con il figlio Gaetano in una bella mattina di sole sono stato ospite di casa Liguori ed è partita una chiacchierata sui tempi più disparati. Lucido, attento, con una memoria infallibile e un lessico da fare invidia a un super laureato, Liguori ha dimostrato di essere una sorta di macchina da guerra della parola così come per decenni lo è stato attraverso la sua batteria. Ecco il resoconto dell’intervista.

“Ho visto un film…” ricorda l’incipit di Ho visto un re di jannacciana memoria…ma il film in questione l’ho visto davvero. Si intitola ‘L’anima di un batterista’, girato dal bravo Valerio Finessi, ed è incentrato sulla figura di Pasquale ‘Lino’ Liguori, noto batterista di sala di incisione e di jazz. Data la sua veneranda, ma lucidissima età (novantacinque compiuti…) ci si può ben immaginare quanto e con chi abbia suonato nel corso della sua carriera. Questo docufilm segue il precedente di Finessi, ‘Una storia jazz’ che era imperniato sulla carriera di Gaetano Liguori, figlio di Lino, quasi a volere chiudere un cerchio di un mondo musicale iniziato negli anni ’40 e che prosegue ancora oggi. Alla luce della festosa accoglienza che il film ha avuto alla sua prima (Cinema Mexico di Milano, il 30 gennaio scorso) ci è sembrato opportuno proporre un’intervista al suo protagonista e, mediante il contatto con il figlio Gaetano in una bella mattina di sole sono stato ospite di casa Liguori ed è partita una chiacchierata sui tempi più disparati. Lucido, attento, con una memoria infallibile e un lessico da fare invidia a un super laureato, Liguori ha dimostrato di essere una sorta di macchina da guerra della parola così come per decenni lo è stato attraverso la sua batteria. Ecco il resoconto dell’intervista.

Che cosa l’ha spinta a diventare musicista e perché proprio batterista?

Innanzitutto, è opportuno ricordare che due miei zii, fratelli minori di mia mamma, suonavano la batteria. Uno di loro era il famoso Gegè Di Giacomo che era parte del gruppo storico che accompagnava Renato Carosone. Questi zii li ha cresciuti lei mentre io venni messo in collegio dopo la morte di mio padre che avvenne quando avevo due anni e, quindi, non l’ho mai conosciuto. Questi due zii avevano bisogno di lavorare e così si misero a suonare la batteria e io, accompagnandoli mi sono appassionato al suono della batteria. Quando, in seguito, sono andato da un maestro per fare didattica perché volevo imparare a suonare con un metodo, lui mi ha detto che sapevo già a suonare. Ma io non ero soddisfatto perché volevo essere impostato a suonare in maniera professionale, con metodo e non con istinto perché uno dei miei obbiettivi nella vita è stato sempre quello di potermi migliorare. Bisogna anche considerare che quando sono nato, la batteria era considerata come uno strumento ‘nuovo’. Nel 1927, mio anno di nascita, non era assemblata così come oggi al conosciamo. C’era un tamburo ma non esistevano i piatti. È a partire dagli anni ’30 che è esploso l’uso della batteria, in particolare nelle orchestre che suonavano nelle sale da ballo. La mia prima batteria ricordo che l’assemblai comperando i vari pezzi in un mercato di Napoli mentre la prima di natura professionale che comperai, di fattura artigianale, era marca ‘Calderazzo’. Insomma, la prima batteria non si scorda mai…

Lei ha avuto dei modelli sui quali ha preso un po' le misure per costruire il suo stile?

Fondamentalmente direi che ho avuto due ‘maestri’: l’America, con il suo essere avanti e Napoli, con le sue miserie. Io avevo ben chiaro che volevo fare il batterista jazz, ma con questo genere musicale, tranne poche eccezioni, non si vive, così come non si vive – o si vive male - con l’arte in generale. Inoltre, nell’ambito musicale di Napoli, essendo la capitale della canzone melodica, la batteria non c’entrava proprio e quindi era difficile trovare un ingaggio. All’epoca al massimo i batteristi accompagnavano il Varietà napoletano, come facevano i miei zii. A Napoli c’era il dopolavoro mentre non c’erano sale da ballo vere e proprie e io compresi, pur giovane, che in quella città, la mia città, di musica sarebbe stato difficile viverci. Allora ho pensato di andare a Milano dove c’era la RAI, dove erano presenti le maggiori case discografiche, dove si sentiva la forza di una città europea proiettata nel futuro. Volevo lasciare la città dove ero nato per cercare il mio futuro. Dovetti battagliare con mia mamma e anche con i miei zii. Ma alla fine presi le mie poche cose e me ne andai a Milano.

E Milano come l’ha trovata?

In negativo per il clima, perché faceva tanto freddo e “mandami nu’ poco ‘sole” era una canzone che ben si attagliava alla situazione, a cui aggiungo che mia moglie era molto a disagio. Qui ho conosciuto il riscaldamento ‘in casa’ e le camicie nere di fuliggine per il grande inquinamento. Mia moglie era disperata perché dovendo andare a suonare la sera dovevo essere sempre in ordine e lei era sempre dietro a lavarmi le camicie. Nel contempo posso dire che non sono venuto a Milano per togliere il lavoro a nessuno, ma per poter lavorare anche io e i miei colleghi mi hanno sempre apprezzato come musicista. Volevo solo lavorare e fare vivere con dignità la mia famiglia. E Milano devo dire che mi ha colpito positivamente per la sua pragmaticità. Ricordo che mi chiamavano “il tedesco” perché ero preciso e fissato con l’efficienza, al punto che quando eravamo in giro per tournée la prima cosa che i miei colleghi chiedevano era dove si mangiava, io invece cercavo subito di organizzare il lavoro perché volevo che si desse sempre il massimo per il pubblico. E questo approccio mi ha sempre fatto sentire un po' diverso dagli altri. Dal punto di vista temporale la prima volta che sono venuto a Milano è stato nel 1949, di passaggio per andare a suonare in una orchestra che aveva un ingaggio in Piemonte, ad Acqui terme. Nel 1956 sono tornato e ci sono rimasto partendo da un contratto di lavoro di un anno grazie al famoso maestro Pizzigoni che prese l’ingaggio per suonare al locale ‘Le Roi’ di piazza Cairoli, vicino al Castello Sforzesco. Così per un anno abbiamo suonato musica da ballo con uno spettacolo tipo il Carousel di Parigi. In quel periodo sono andato anche al festival jazz di Sanremo e con il Quartetto Napoletano, con cui suonavo (e dove militava uno straordinario pianista, Lucio Reale), abbiamo fatto una grande bella figura perché il jazz lo suonavamo nei locali frequentati dai militari americani che stazionavano nella base di Bagnoli.

Con quali musicisti ha lavorato, in particolare?

Avendo una lunga esperienza in campo discografico posso dire di avere lavorato un po' con tutti. Molto con Johnny Dorelli, per esempio, che era davvero molto bravo. Ho sempre suonato per passione e questa passione l’ho fatta diventare una professione che, in cascata, scusa il gioco di parole, vivevo con passione. Devi pensare che quando sono venuto a Milano avevo trent’anni e quelli che poi avrebbero sfondato come Jannacci, Gaber, Celentano, erano tutti giovani che stavano iniziando la professione e cercavano una propria via artistica. Io pur essendo già adulto non li ho mai snobbati ma ho sempre cercato di capire quali erano i fermenti nuovi dal punto musicale. A quel tempo conobbi tanti personaggi della pubblicità che stavano partendo in un settore nuovo, erano giovani e poi sono diventati famosi come Armando Testa e tanti altri. L’industria discografica a Milano era fiorente con i suoi cantanti, arrangiatori, sale discografiche. Poi con l’arrivo dei cantautori è cambiato tutto.

Come si sentiva in quel mondo musicale così in fermento?

A quei tempi gli artisti erano genuini. Era il tempo in cui Celentano iniziava a fare successo. Detto Mariano, che è stato il suo arrangiatore per molti anni, aveva stabilito che io ero l’unico quarantenne che sapeva suonare anche il ritmo beat che poi, almeno per me, era semplice da sviluppare. Comperavo dischi, li ascoltavo e poi suonavo in sala quello che era la parte della batteria. Come ho detto ho conosciuto i grandi della canzone italiana e con Jannacci ricordo di averlo accompagnato, all’interno di un’orchestra, per due settimane al Teatro Odeon di Milano nello spettacolo ‘Milanin Milanon’, uno degli spettacoli più belli a cui ho partecipato come musicista. C’era l’orchestra, certo, ma in fondo eravamo tutti solisti e ciascuno di noi faceva la sua parte, anche se io non riuscivo proprio a fare i coretti in milanese perché… il dittongo milanese, alla francese, non l’ho mai saputo pronunciare. In particolare, mi ricordo dei miei maldestri tentativi di fare il coretto nella canzone L’Armando. Canzone che, a dispetto della vena comica, era invece una canzone seria e profonda (consideriamo anche che molte delle canzoni degli esordi a Jannacci le scrisse Dario Fo…).

Con Mina ha mai avuto modo di suonare?

Come dicevo, avendo lavorato tanti anni in sala di incisione ho lavorato anche con Mina, che al principio si dimenava come una matta e mai avrei creduto che avrebbe fatto successo. Io ero abituato a cantanti come Julia de Palma, che aveva un particolare aplomb. Mina, poi, è diventata la grande artista che sappiamo.

Torniamo un attimo al tuo strumento: quale il batterista di jazz che ti ha maggiormente colpito?

Il batterista per antonomasia, il batterista principe è stato Buddy Rich che aveva una particolare agilità con le bacchette e con la testa fissa a voler essere il migliore di tutti. È morto a 70 anni probabilmente per lo stress, perché lui voleva essere sempre al centro dell’attenzione. Infatti, era l’orchestra che lo accompagnava e non viceversa. Lui riteneva di essere il migliore del mondo. Probabilmente lo era ma, secondo me, non è un esempio da seguire. Invece, a mio avviso, Max Roach è stato il batterista più importante di tutti perché, oltre alla sua grande bravura ritmica, ha avuto il coraggio di impegnarsi politicamente vedi, ad esempio, un lavoro come “We insist – Freedom now suite” uscito nel 1960.

Parliamo del ‘free jazz’? Secondo lei come possiamo descriverlo?

Il free jazz altro non è che l’espressione musicale di una protesta dal punto di vista artistico. Io ho sempre seguito tutte le correnti del jazz: tradizionale, swing, be bop fino al punto di incontrare il free che ho portato avanti con mio figlio Gaetano. Il free è stato importante perché mi ha aiutato a stare al passo con la mentalità del tempo presente. Se penso a come, ad esempio grazie ad artisti come Cecil Taylor, il jazz si sia evoluto… Da una musica di schiavi, come il blues, a musicisti “emancipati”. Mentre agli inizi i musicisti non sapevano nulla della musica, in seguito, hanno studiato e hanno potuto acquisire maggiore padronanza delle loro capacità. Nel mio caso ho capito che la batteria poteva intendersi in molti modi: veloce e con grande effetto scenografico mentre invece, per me, il suono è anche la possibilità di suonare con leggerezza accennando al suono, facendolo immaginare.

Ha cominciato seguendo le orme dello zio e poi lei si ritrovato un figlio musicista…Qual è il punto di forza di Gaetano che ricorda Lei da giovane?

Il suo punto di forza è stata la volontà, l'urgenza di esprimere qualcosa, di impegnarsi nell’arte e nella società. Lui non ha mai pensato ai soldi ma alla musica. Io invece ho dovuto lavorare molto sul commerciale perché non potevo fare altrimenti dato che in casa eravamo in sei, però suonare il jazz è stato il mio compenso artistico e tanto l’ho suonato proprio con mio figlio.

E adesso?

Adesso…? Intanto ho avuto l’onore di assistere ad un film sulla mia persona e mi fa piacere che ancora oggi sono in tanti quelli che mi hanno conosciuto e mi stimano come musicista ma soprattutto come persona (qui sotto una foto con Tullio De Piscopo e Ellade Bandini, due "colleghi", due amici..., ndr). E poi sono orgoglioso della carriera che ho potuto fare, considerando che negli anni ‘50 sono stato tra i primi a studiare la batteria come si doveva. Se non si studia non si cammina. Ho avuto tanti traguardi da raggiungere e che ho raggiunto, ma l’importante è porre un limite ai desideri. La mia vita tutto sommato è andata bene non mi manca niente e i figli sono ‘sistemati’. Che cosa posso chiedere di più visto che vado verso i 96 anni? Se penso ai tempi della guerra dove non c’era da mangiare ed ora il problema è cosa mangiare…

Saluto Pasquale Liguori con la consapevolezza di avere incontrato un pezzo di storia della musica italiana. Un lavoro dietro le quinte, il suo, ma un lavoro importante perché, lo sappiamo, sono i batteristi che tengono insieme “il gruppo e il suono”. La lezione di musicisti come Ringo Starr e Charlie Watts è il segnale di quanto importante sia il ruolo del batterista e di come, pur nascosti da tamburi e piatti, quel sound sia assolutamente necessario nell’economia di una canzone, di un album, di un concerto…